Artículo Investigación

Estado emocional en pospandemia en estudiantes de Cultura Física y Deporte: Diferencias según sexo Post-pandemic emotional state in students of Physical Culture and Sport: Differences according to sex Estado emocional pós-pandemia em estudantes de Educação Física e Desporto: Diferenças de acordo com o sexo Chávez-Valenzuela, María E.1; Bautista-Jacobo, Alejandrina2; Hoyos-Ruiz, Graciela3; Ogarrio- Perkins, Carlos E.4; Vázquez-Bautista, Manuel A.5 & Salas-Hoyos, Andrea E.6 Chávez-Valenzuela, M. E., Bautista-Jacobo, A., Hoyos-Ruiz, G., Ogarrio-Perkins, C. E., Vázquez-Bautista, M. A., & Salas-Hoyos, A. E. (2024). Estado emocional en pospandemia en estudiantes de Cultura Física y Deporte: Diferencias según sexo. Revista Ciencias de la Actividad Física UCM, 25(2), julio-diciembre, 1-17. https://doi.org/10.29035/rcaf.25.2.8 RESUMEN El objetivo de esta investigación fue determinar el estado de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de Cultura Física y Deporte posterior a la pandemia, así como detectar una relación entre estos trastornos y los factores de la escala DASS-21, considerando las diferencias de género. Se utilizó un estudio descriptivo, correlacional y transversal en una muestra no aleatoria por conveniencia de 245 participantes. El estudio reveló que el 39.2% de los participantes presentaba síntomas de depresión, el 53.1% experimentaba algún grado de ansiedad, y el 42.4% informó sentir algún nivel de estrés. Además, se encontraron relaciones significativas entre los niveles de depresión y ansiedad (rs= 0.715; p < .01), depresión y estrés (rs=0.767; p < .01), así como ansiedad y estrés (rs=0.759; p < .01). Se observó que la depresión y el estrés afectaron más a las mujeres, con un 46.6% y 55.7%, respectivamente, en comparación con los hombres, donde se registró un 35% para ambos casos (p = .043 y p = .002, respectivamente). Por otro lado, aunque la ansiedad afectó al 56.8% de las mujeres y al 51% de los hombres, no se encontraron diferencias significativas entre ambos géneros (p = .110). Es fundamental implementar intervenciones dirigidas a abordar la salud mental de los estudiantes, tanto en situaciones de crisis como en contextos más estables. Palabras clave: Depresión; Ansiedad; Estrés; Universitarios; Prevalencia. ABSTRACT The aim of this research was to determine the prevalence of depression, anxiety, and stress among Physical Education and Sports students following the pandemic, as well as to identify a relationship between these disorders and factors from the DASS-21 scale, considering gender differences. A descriptive, correlational, and cross-sectional study was conducted on a non-random convenience sample of 245 participants. The study revealed that 39.2% of participants exhibited symptoms of depression, 53.1% experienced some degree of anxiety, and 42.4% reported feeling some level of stress. Additionally, significant relationships were found between levels of depression and anxiety (rs = 0.715, p < .01), depression and stress (rs = 0.767, p < .01), as well as anxiety and stress (rs = 0.759, p < .01). It was observed that depression and stress affected women more, with 46.6% and 55.7%, respectively, compared to men, where it was recorded at 35% for both cases (p = .043 and p = .002, respectively). On the other hand, although anxiety affected 56.8% of women and 51% of men, no significant differences were found between the two genders (p = .110). It is essential to implement interventions aimed at addressing the mental health of students, both in crisis situations and in more stable contexts. Keywords: Depression; Anxiety; Stress, University students; Prevalence. RESUMO O objetivo desta pesquisa foi determinar a prevalência de depressão, ansiedade e estresse em estudantes de Educação Física e Desporto após a pandemia, bem como detectar uma relação entre esses distúrbios e os fatores da escala DASS-21, considerando as diferenças de gênero. Foi utilizado um estudo descritivo, correlacional e transversal em uma amostra não aleatória por conveniência de 245 participantes. O estudo revelou que 39,2% dos participantes apresentaram sintomas de depressão, 53,1% experimentaram algum grau de ansiedade e 42,4% relataram sentir algum nível de estresse. Além disso, foram encontradas relações significativas entre os níveis de depressão e ansiedade (rs = 0,715, p < .01), depressão e estresse (rs = 0,767, p < .01), assim como ansiedade e estresse (rs = 0,759, p < .01). Observou-se que a depressão e o estresse afetaram mais as mulheres, com 46,6% e 55,7%, respectivamente, em comparação com os homens, onde foi registrado 35% para ambos os casos (p = .043 e p = .002, respectivamente). Por outro lado, embora a ansiedade tenha afetado 56,8% das mulheres e 51% dos homens, não foram encontradas diferenças significativas entre os dois gêneros (p = .110). É fundamental implementar intervenções direcionadas para abordar a saúde mental dos estudantes, tanto em situações de crise quanto em contextos mais estáveis. Palavras-chave: Depressão; Ansiedade; Estresse; Estudantes universitários; Prevalencia. 1 Universidad de Sonora, Departamento Ciencias del Deporte y de Actividad Física, México. http://orcid.org/0000-0001-9418-1321, elena.chavez@unison.mx. 2 Universidad de Sonora, Departamento de Matemáticas, México. http://orcid.org/0000-0001-8018-7546, alejandrina.bautista@unison.mx. 3 Universidad de Sonora, Departamento Ciencias del Deporte y de Actividad Física, México. http://orcid.org/0000-0001-6134-3179, graciela.hoyos@unison.mx. 4 Universidad de Sonora, Departamento Ciencias del Deporte y de Actividad Física, México. http://orcid.org/0000-0001-6158-6525, carlos.ogarrio@unison.mx. 5 Universidad de Sonora, Departamento Químico-Biológicas, México. http://orcid.org/0000-0002-6600-136X, vazquez.bautista@gmail.com. 6 Universidad de Sonora, Departamento Ciencias del Deporte y de Actividad Física, México. https://orcid.org/0000-0003-4321-6664, andrea.salas@unison.mx. INTRODUCCIÓN Los desafíos de la salud mental entre estudiantes representan un importante problema de salud pública. Este estado se define por un bienestar en el que la persona es consciente de sus habilidades, puede abordar los retos cotidianos, desempeñarse eficazmente en su trabajo y contribuir de manera significativa a su comunidad (OMS, 2013). Los trastornos mentales más comunes, como la depresión, la ansiedad y el estrés, experimentaron un aumento del 25% en 2020 debido a la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19 (OMS, 2022). El sector más afectado fue la comunidad universitaria debido al distanciamiento social y el cierre repentino de las escuelas (Martínez-Arriaga et al., 2021). Diversos países han comprobado que la prolongación del confinamiento causó daños psicológicos y físicos, tanto temporales como permanentes, en la población general. Se observó un aumento significativo en el impacto emocional, manifestado en problemas de sueño y síntomas emocionales como preocupación, estrés, desesperanza, depresión, ansiedad, nerviosismo e inquietud (Vargas et al., 2023). La depresión es una enfermedad seria que afecta diversos aspectos de la vida cotidiana, como el trabajo, el sueño, el estudio, la alimentación y la capacidad de disfrutar la vida. Su origen se atribuye a una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos (OPS, 2022). Los estudiantes universitarios muestran una notable presencia de síntomas depresivos (Leonangeli et al., 2022). Durante la fase inicial del brote de COVID-19 en China, se observaron niveles moderados a severos de depresión, con una prevalencia del 16.5% (Huang & Zhao, 2020; Wang et al., 2020). En Perú, se ha detectado una prevalencia de estos síntomas de hasta un 66% (Soto Rodríguez & Zúñiga Blanco, 2021). En México, las investigaciones han informado sobre una amplia gama de prevalencia de depresión entre estudiantes universitarios, que va desde un 4.9% (González-Jaime et al., 2020) hasta un preocupante 79% (Torres-Pasillas et al., 2021). La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado realizada en 2021 señaló que el 15.4% de la población mexicana padece algún síntoma de depresión (ENBIARE, 2021). A nivel local, este porcentaje fue menor (11.7%). La ansiedad es una emoción común y generalizada que se manifiesta como una respuesta normal a situaciones estresantes en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando esta ansiedad sobrepasa la capacidad de adaptación de la persona, puede convertirse en un trastorno patológico que causa malestar significativo, afectando tanto al cuerpo como a la mente y al comportamiento (Fernández et al., 2012). En México, el 30% de los estudiantes universitarios experimentan ansiedad y estrés, mientras que un 15.8% ha manifestado comportamiento suicida (Health for Better, 2019). Según el informe de ENBIARE, el 19.3% de la población mexicana sufre de ansiedad severa, siendo las mujeres las más vulnerables a este síntoma. En el estado de Sonora, la prevalencia de ansiedad alcanzó hasta un 44.5%. El estrés, denominado por la Organización Mundial de la Salud como la "epidemia sanitaria del siglo XXI" (WHO, 2020), se caracteriza por un estado psicológico en el que los individuos sienten que las demandas que enfrentan superan sus recursos para afrontarlas (Fink, 2017). Los estudiantes universitarios, debido a la presión académica y a factores ambientales y sociales, son especialmente propensos al estrés en comparación con la población en general (Karaman et al., 2019; Raufelder et al., 2018). Esta etapa de la vida, crucial en la transición de la adolescencia tardía a la adultez, expone a los estudiantes a diversos factores estresantes relacionados con lo académico, lo personal, el entorno y las circunstancias económicas (Mardea et al., 2020). Se ha evidenciado que aproximadamente uno de cada cinco estudiantes que acceden a la educación superior experimentan algún nivel de estrés, con síntomas que suelen asociarse con la ansiedad, y se observa que esta tendencia es más prevalente en mujeres que en hombres (Tijerina et al., 2018). Especialmente en el contexto estudiantil, el estrés es reconocido como un asunto significativo a nivel global y ha sido objeto de investigación durante un extenso período debido a sus impactos en la salud física y el comportamiento (Bedoya-Lau et al., 2014). Aunque se han realizado estudios sobre el estrés en estudiantes universitarios, existe una escasez de investigaciones que aborden el estado emocional de los estudiantes de carreras afines a la Educación Física y Deporte. Un caso especial es el de esta disciplina, que, a pesar de contar con herramientas didácticas que ofrece la propia profesión para disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión, frecuentemente se cae en el desconocimiento sobre cómo aplicarlas en la vida personal. El objetivo de esta investigación fue determinar el estado de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de Cultura Física y Deporte de una universidad del noroeste de México en pospandemia, además, en determinar si existe una relación entre alguno de los factores de la escala, así como la asociación por sexo, a través de la encuesta DASS 21. MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo, correlacional y de corte transversal. Los estudios descriptivos se centran en la obtención de datos que describen de manera detallada el fenómeno de estudio. A su vez, los estudios correlacionales determinan si existe una asociación entre dos o más variables sin manipularlas. Dado que los datos se recolectaron en una sola ocasión, el estudio es de alcance transversal (Hernández et al., 2010). Participantes La población de estudiantes de la licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad de Sonora es de aproximadamente 400 personas, de las cuales 160 (40%) corresponden al género femenino y 240 (60%) al masculino.

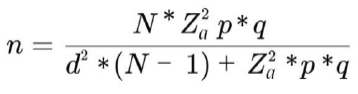

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula:

Donde:

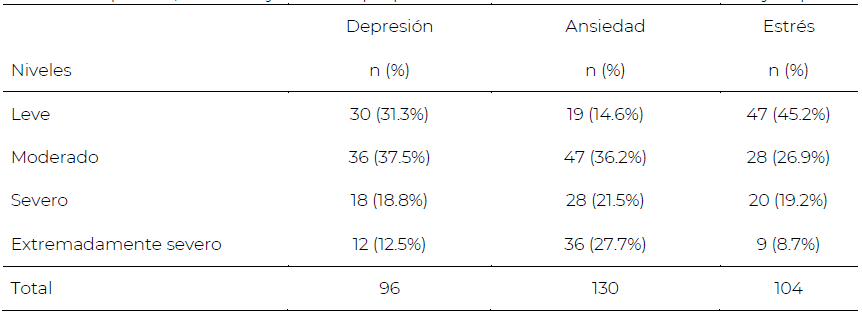

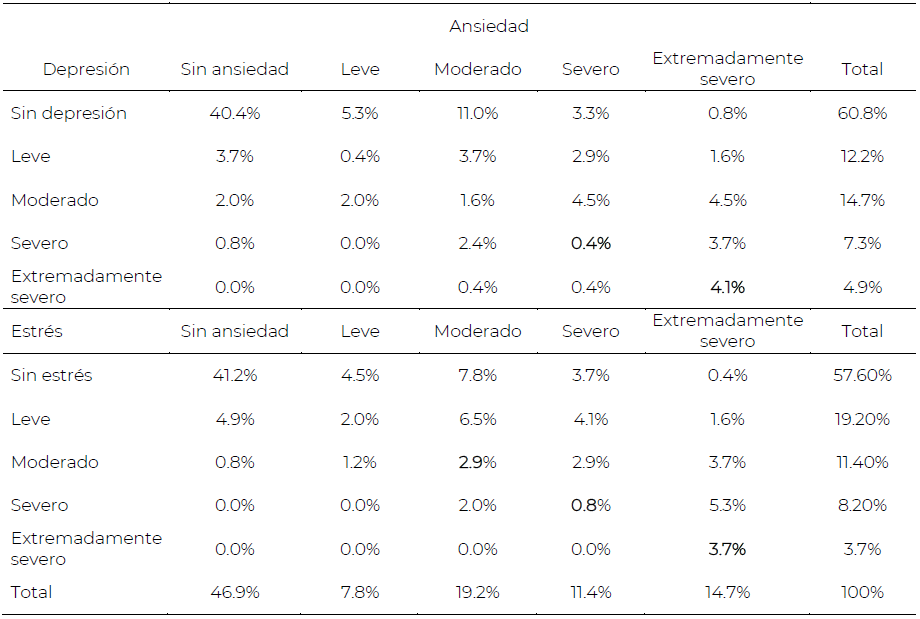

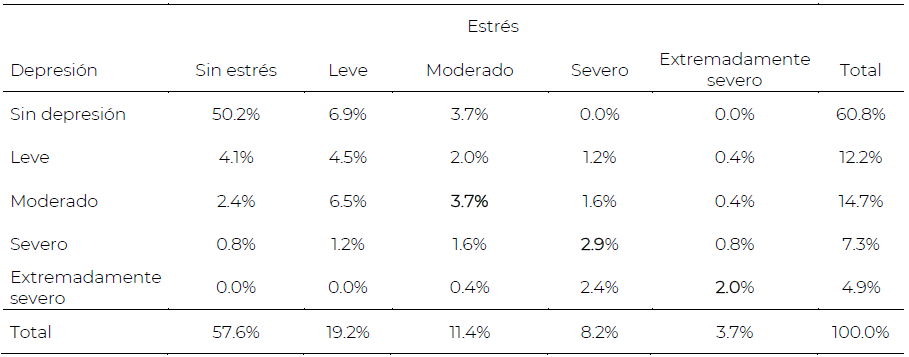

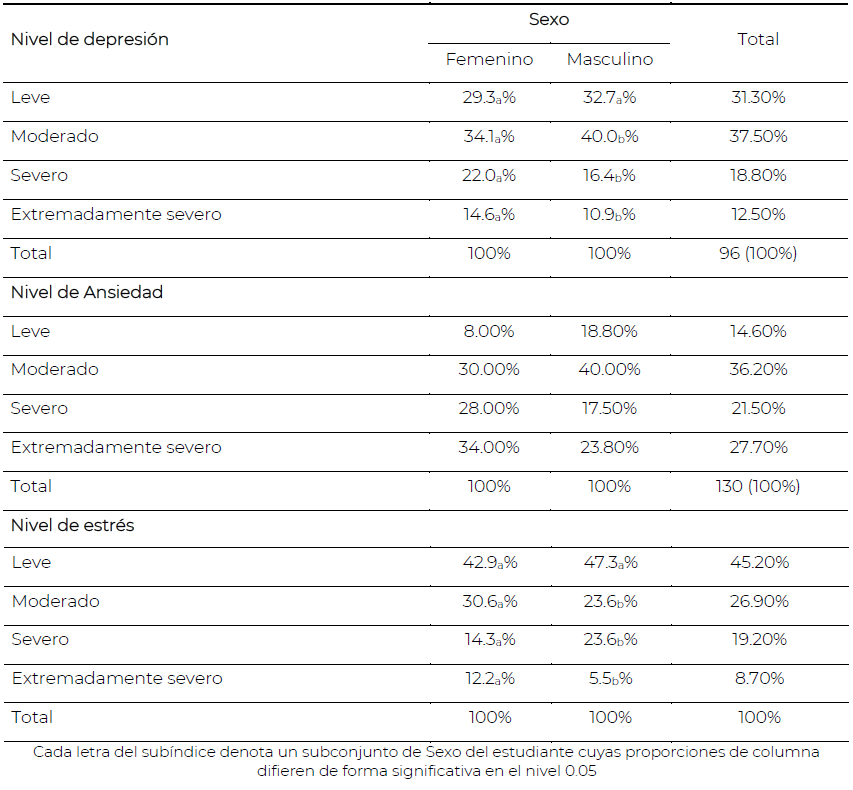

N = Total de la población Z = 1.96 (para un nivel de confianza del 95%) p = Proporción esperada (0.5) q = 1 – p (en este caso 1 - 0.5 = 0.5) d = Precisión o margen de error del 4% El cálculo arrojó un tamaño de muestra de 240 personas. Se agregó un 20% más, anticipando posibles pérdidas de datos debido a la eliminación de encuestas incompletas, con el fin de no aumentar el margen de error. Finalmente, se invitó a participar en el estudio a 288 personas, de las cuales 245 aceptaron participar. Participaron 245 estudiantes del turno matutino de la licenciatura en Cultura Física y Deporte de la Universidad de Sonora. De estos, 88 (35.9%) son mujeres y 157 (64.1%) son hombres. Todos se encontraban en un rango de edad entre 18 y 30 años (M = 20.48; DE = 1.95). El 43.3% de las personas participantes cursaba el segundo semestre, el 25.7% el cuarto, el 11.8% el sexto, y el 19.2% el octavo semestre. Instrumento Para la recolección de los datos, se diseñó un cuestionario utilizando la aplicación Google Forms. El cuestionario incluía tres preguntas sociodemográficas (sexo, edad y semestre), además de los ítems del instrumento DASS-21. Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) Para evaluar el estado emocional de las personas estudiantes, se utilizó la versión abreviada de la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) (Lovibond & Lovibond, 1995) en su versión en español, validada para población hispana por Daza et al. (2002). La escala consta de 21 ítems que miden de manera independiente la presencia de síntomas de depresión (ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21), ansiedad (ítems 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) y estrés (ítems 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18). Los ítems se presentan en formato tipo Likert con cuatro opciones de respuesta: 0 = No me ha ocurrido; 1 = Me ha ocurrido un poco, o durante parte del tiempo; 2 = Me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo; y 3 = Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo. Para analizar cada subescala de manera individual, es necesario sumar los puntajes de los ítems correspondientes. Los puntos de corte comúnmente utilizados para detectar síntomas de depresión son: 0 a 6 (leve), 7 a 10 (moderada), 11 a 13 (severa) y 14 a 21 (extremadamente severa). Para la ansiedad, los puntos de corte son: 0 a 4 (leve), 5 a 7 (moderada), 8 a 9 (severa) y 10 o más (extremadamente severa). Finalmente, para el estrés, los puntos de corte son: 8 a 9 (leve), 10 a 12 (moderado), 13 a 16 (severo) y 17 o más (extremadamente severo) (Ruiz et al., 2017). La escala DASS-21 ha demostrado altas correlaciones entre sus subescalas y un ajuste aceptable para un modelo de tres factores (depresión, ansiedad y estrés) en poblaciones de habla hispana (Daza et al., 2002). Se han encontrado niveles satisfactorios de confiabilidad, con valores entre 0.87 y 0.88 para la subescala de depresión, entre 0.72 y 0.79 para la de ansiedad, y entre 0.82 y 0.83 para la de estrés (Antúnez & Vinet, 2012; Román et al., 2014). En esta muestra, tanto la subescala de depresión como la de estrés presentaron un alfa de Cronbach de 0.87, mientras que la subescala de ansiedad mostró un valor de 0.81. Procedimiento Este estudio fue llevado a cabo por académicos de la Academia de Educación Física y Salud de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, quienes tenían a su cargo grupos de estudiantes de diferentes semestres. A través del personal docente, se extendió una invitación a las personas estudiantes, junto con una explicación detallada de los objetivos de la investigación. Se les aseguró que la participación en la encuesta era voluntaria y confidencial. Quienes decidieron participar debían leer, firmar y enviar el consentimiento informado. Las y los docentes distribuyeron el enlace de la encuesta y del consentimiento informado a cada estudiante a través de correo electrónico. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora (CEI-ENFERMERÍA) y se llevó a cabo siguiendo las normas de la Declaración de Helsinki. El tiempo promedio para completar la encuesta fue de 10 minutos. Análisis de datos Se presentaron tablas de porcentajes para los niveles de depresión, ansiedad y estrés. Se utilizó el coeficiente de correlación rho de Spearman, dado que no se cumplió con la normalidad, confirmada mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para investigar la posible correlación entre los puntajes de cada subescala. Además, se aplicó la prueba de Chi-Cuadrado para explorar la asociación entre la prevalencia de depresión, ansiedad y estrés según el género. Los umbrales para determinar la prevalencia fueron los siguientes: para la depresión, un puntaje de 7 o más indica la presencia de la característica, mientras que un puntaje de 0 a 6 no la presenta; para la ansiedad, un puntaje de 5 o más indica la presencia de la característica, mientras que un puntaje de 0 a 4 no la presenta; y para el estrés, un puntaje de 10 o más indica la presencia de la característica, mientras que un puntaje de 0 a 9 no la presenta. Cuando fue necesario, se aplicó la prueba de Bonferroni para identificar en qué grupos se presentaban diferencias significativas. Para evaluar la fiabilidad de cada subescala, se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, considerando un valor igual o superior a 0.70 como aceptable (Nunnally, 1978). Se consideró un nivel de significancia de 0.05. Todos los cálculos estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS versión 24.0. RESULTADOS Prevalencia de Depresión, Ansiedad y Estrés El 39.2% de las personas encuestadas presentaron algún nivel de depresión, el 53.1% mostraron síntomas de ansiedad, y el 42.4% reportaron algún grado de estrés. Al analizar exclusivamente a quienes presentaron síntomas depresivos, ansiosos y de estrés, se observó que predominaba un nivel moderado de depresión (37.5%) y de ansiedad (36.2%) entre las y los estudiantes. Respecto al estrés, la mayoría informó un nivel leve de este síntoma. En términos generales, el 31.3%, el 49.2% y el 27.9% de las personas participantes en este estudio reportaron niveles severos a extremadamente altos de depresión, ansiedad y estrés, respectivamente (Tabla 1). Tabla 1. Niveles de depresión, Ansiedad y Estrés en pospandemia en estudiantes de Cultura Física y Deporte  Relación entre los factores de la escala DASS-21 Para identificar la relación entre los factores (depresión, ansiedad y estrés), se consideró el puntaje numérico de cada uno de ellos. Debido al incumplimiento del supuesto de normalidad, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Se encontraron correlaciones altas y significativas entre los puntajes de la escala de depresión y ansiedad (rs = 0.715; p < .01), depresión y estrés (rs = 0.767; p < .01), y ansiedad y estrés (rs = 0.759; p < .01). En el análisis cualitativo, se observó que el 59.6% de las y los estudiantes de esta muestra presentaban algún nivel de depresión combinado con ansiedad. Solo el 0.4% manifestó ambos síntomas a un nivel severo, mientras que el 4.1% los experimentó a un nivel extremadamente severo. En cuanto a la combinación de síntomas de estrés y ansiedad (58.8%), se encontró que el 2.9%, el 0.8% y el 3.7% presentaron ambos síntomas a niveles moderado, severo y extremadamente severo, respectivamente (Tabla 2). Tabla 2. Niveles de depresión y estrés combinados con niveles de ansiedad en estudiantes de Cultura Física y Deporte  Al analizar la combinación de síntomas de depresión con estrés, se detectó que el 48.8% de las personas encuestadas presentaron una combinación de estos síntomas. El 3.7% presentaron una combinación de depresión y estrés a nivel moderado, el 2.9% a nivel severo y el 2% a un nivel extremadamente severo (Tabla 3). Tabla 3. Combinación de niveles de depresión y estrés en pospandemia en estudiantes de Cultura Física y Deporte  Síntomas de depresión, ansiedad y estrés según sexo Se identificó una prevalencia de depresión en el 46.6% (N = 41) de las mujeres y el 35% (N = 55) en los hombres (χ2(1) = 4.136; p = .043). Entre las mujeres, los síntomas más comunes fueron sentirse triste y deprimida (61%) y tener dificultad para iniciar actividades (53.6%). Estos mismos síntomas fueron frecuentes entre los hombres, aunque en menor proporción; en ellos, la tristeza o depresión se presentó en el 51%, y la dificultad para iniciar actividades en el 49%. La ansiedad afectó al 56.8% (N = 50) de las mujeres y al 51% (N = 80) de los hombres. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa (χ2(1) = .778; p = .378). El síntoma más recurrente en las mujeres fue la preocupación por situaciones en las que podrían entrar en pánico o hacer el ridículo (68%), mientras que en los hombres fue la boca seca (47.6%). Por otro lado, el estrés fue más prevalente en las mujeres, con un 55.7% (N = 49), en comparación con el 35% (N = 55) de los hombres (χ2(1) = 9.843; p = 0.002). El enfado y la inquietud fueron los síntomas más frecuentes tanto entre hombres como mujeres, presentándose en más del 60% de ambos grupos. Considerando únicamente a quienes presentaron algún síntoma depresivo, se detectó una asociación entre los niveles de depresión y el sexo (χ2(3) = 8.199; p = .043). La prueba de Bonferroni (Tabla 4) reveló diferencias significativas en el nivel moderado, donde los hombres (40%) superaron a las mujeres (34.1%), y en el nivel severo, en el que las mujeres manifestaron en mayor proporción este nivel (22%) en comparación con los hombres (16.4%). En cuanto a los niveles de ansiedad, predominó entre las mujeres un nivel extremadamente severo (34%), mientras que en los hombres prevaleció un nivel moderado (40%). No se detectó una diferencia significativa entre los niveles de ansiedad según el sexo (χ2(3) = 6.026; p = .110). Por último, se detectó una asociación entre los síntomas de estrés y el sexo (χ2(3) = 8.582; p = .036). La prueba de Bonferroni identificó diferencias significativas en todos los niveles, excepto en el nivel leve. Se observó que las mujeres superaron a los hombres en los niveles moderado (30.6% vs. 23.6%) y extremadamente severo (12.2% vs. 5.5%) (Tabla 4). Tabla 4. Niveles de depresión, ansiedad y estrés según sexo.  DISCUSIÓN Los análisis estadísticos revelaron que el 39.2% de los estudiantes de Cultura Física y Deportes presentan algún nivel de depresión, mientras que un porcentaje mayor muestra un estado de ansiedad (53.1%) y el 42.4% presenta algún síntoma de estrés. Costa et al. (2024) observaron que los estudiantes universitarios de Educación Física del norte de Brasil presentaban puntajes más elevados según la escala DASS-21 en las variables de estrés y depresión en comparación con estudiantes de educación media. Otro estudio, realizado en el período pospandemia utilizando el mismo instrumento, reportó niveles más bajos de ansiedad y depresión en estudiantes deportistas chilenos, resaltando que estos mostraron un estado mental favorable y entusiasta debido al regreso a un nuevo semestre académico y deportivo de manera presencial (Hernández & Hernández, 2023). Estos resultados contrastan con los hallazgos de la presente investigación, donde más de la mitad de los estudiantes manifestaron sentirse tristes, deprimidos y enfadados la mayor parte del tiempo. Estas discrepancias podrían deberse a diferencias culturales, contexto socioeconómico, características específicas de las muestras estudiadas o incluso a la percepción subjetiva del malestar psicológico en diferentes poblaciones. Al comparar los resultados con estudios previos realizados durante la pandemia, se esperaría encontrar cifras más bajas, considerando los desafíos adicionales introducidos por la crisis de la COVID-19, como la transición repentina a clases virtuales, el distanciamiento social y la preocupación por la salud personal y de los seres queridos. Estos factores tuvieron un gran impacto en el estado emocional de los estudiantes (Bautista-Jacobo et al., 2023a; Bautista-Jacobo et al., 2023b; González-Jaime et al., 2020; Martínez-Arriaga et al., 2021). Sin embargo, la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE, 2021) reportó una prevalencia más baja de depresión del 15.4%. A nivel estatal, este porcentaje fue del 11.7%, casi 28 puntos porcentuales por debajo de lo encontrado en este estudio posterior a la pandemia. Respecto a la ansiedad, la encuesta nacional informó un 50.6%, siendo el porcentaje estatal (Sonora, México) 8.6 puntos porcentuales más bajo que el reportado en esta muestra. Las diferencias observadas podrían atribuirse a presiones adicionales relacionadas con el rendimiento físico y atlético, o a una posible adaptación gradual a la nueva normalidad después del período más intenso de la pandemia, en el cual disminuyó considerablemente el nivel de actividad física. Estudios previos a la pandemia han demostrado que los estudiantes universitarios, en general, enfrentan desafíos significativos en su salud mental. Por ejemplo, el estudio de Trunce et al. (2020) encontró que el 29% de los estudiantes de ciencias de la salud presentaban algún trastorno depresivo, el 53% ansiedad y el 47.8% estrés. En comparación, los resultados actuales muestran porcentajes más altos de depresión (39.2%), pero porcentajes similares de ansiedad (53.1%) y estrés (42.4%). En otro estudio, donde se compararon los niveles de depresión, ansiedad y estrés antes y durante los tres primeros meses del aislamiento social, se observó que más de la mitad de los encuestados manifestaron algún malestar psicológico en ambos periodos (Leonangeli et al., 2022), lo cual es similar a lo reportado en esta investigación en cuanto al síntoma de ansiedad, y no muy diferente a la prevalencia de estrés. Estos resultados indican que los estudiantes de Cultura Física y Deportes experimentan niveles significativos de ansiedad y estrés, incluso en un contexto fuera de la pandemia. Existe evidencia que indica que los estudiantes que se especializan en campos relacionados con la salud han experimentado niveles significativos de ansiedad, depresión y estrés debido a factores como la sobrecarga de trabajo, la exposición al trauma y la incertidumbre sobre el futuro laboral en un entorno globalmente desafiante (Quek et al., 2019). En este estudio se observó un predominio de niveles moderados de depresión (37.5%) y ansiedad (36.2%), y niveles leves de estrés (45.2%). Un estudio previo realizado en la misma población durante la pandemia (Bautista-Jacobo et al., 2023b) encontró una proporción menor de niveles moderados de ansiedad (32.2%), aunque la prevalencia de ansiedad severa fue ligeramente mayor (24.3%) en comparación con los resultados de este estudio (21.5%). Resultados parcialmente similares se encontraron en estudiantes universitarios de Zacatecas durante el confinamiento, donde predominó también la ansiedad moderada, pero en mayor proporción (44.7%), mientras que la depresión se mantuvo en niveles bajos en la mayoría de los estudiantes (Torres-Pasillas et al., 2021). Es importante destacar que, aunque predominó un nivel bajo de estrés entre los estudiantes de Cultura Física y Deporte, el porcentaje de niveles severos a extremadamente altos (27.9%) es relevante, ya que esto puede tener un impacto acumulativo en el bienestar a largo plazo, especialmente en un entorno académico y deportivo exigente. En otras poblaciones, las cifras de niveles moderados a extremadamente altos de estrés se dispararon hasta un 85% durante la pandemia (Estrada et al., 2021), lo que refleja la magnitud de la afectación emocional en esa población durante ese periodo. Por otro lado, la presente investigación revela que un porcentaje significativo de estudiantes experimenta síntomas severos a extremadamente altos de depresión (31.3%) y ansiedad (49.2%). Estos hallazgos indican que el malestar psicológico entre los estudiantes sigue siendo una preocupación constante, sugiriendo que los factores que influyen en su estado emocional han persistido antes, durante y después de la pandemia. Existe evidencia que confirma la hipótesis de que los estudiantes universitarios, particularmente en su último año, están expuestos a factores estresantes que pueden originarse en el entorno académico (Alves de Souza et al., 2022). Estos resultados subrayan la importancia de implementar intervenciones dirigidas a abordar la salud mental de los estudiantes, tanto en situaciones de crisis como en contextos más estables. Además, resaltan la necesidad de identificar y abordar los factores subyacentes que contribuyen a la carga emocional de los estudiantes para promover su bienestar a largo plazo. En este estudio se detectaron correlaciones significativas y altas entre depresión, ansiedad y estrés. Más del 50% de los estudiantes mostraron la combinación de dos de estos síntomas, aunque la combinación de depresión y estrés se presentó en un poco menos de la mitad de los estudiantes (48.8%). En contraste, el estudio de Tijerina et al. (2018) en estudiantes de ciencias de la salud, antes de la pandemia, reveló valores más bajos, especialmente en la combinación de síntomas de depresión y estrés (28.6%). En la presente investigación, se observó que entre el 4% y el 5% de los estudiantes manifestaban ambos síntomas con niveles severos a extremadamente altos, una cifra mucho mayor que la reportada en el estudio de Tijerina et al. (2018), donde estos valores oscilaban entre el 0.4% y el 0.8%. Estas discrepancias pueden atribuirse principalmente al contexto en el que se llevaron a cabo los estudios y cómo este puede influir en los resultados. La pospandemia ha generado cambios significativos en la vida cotidiana, incluyendo la forma en que se llevan a cabo las clases, los entrenamientos deportivos y las interacciones sociales. Los resultados obtenidos en este estudio revelan una asociación significativa entre los niveles de depresión y el sexo de los estudiantes encuestados, donde los hombres tienden más a niveles moderados y las mujeres a niveles más altos de depresión. Estos resultados corroboran la tendencia observada en otros estudios que indican una mayor incidencia de síntomas depresivos en mujeres en comparación con hombres, especialmente en niveles severos de depresión (Martínez-Arriaga et al., 2021; Wang et al., 2019), lo cual podría deberse a que los hombres tienden a exhibir síntomas depresivos de manera diferente, mostrando una menor propensión a reportar emociones negativas o buscar ayuda. Por otro lado, la mayor proporción de mujeres en el nivel severo de depresión concuerda con la idea de que las mujeres pueden experimentar una mayor carga de estrés y dificultades emocionales relacionadas con múltiples factores socioculturales y biológicos (Yoon & Kim, 2018). Los factores socioculturales, como la restricción de roles y la discriminación en el lugar de trabajo, ciertos traumas que ocurren con más frecuencia en mujeres, como la agresión sexual (Galvao et al., 2014; Skoog et al., 2016), y el estilo de afrontamiento (por ejemplo, la rumiación) parecen interactuar y contribuir al predominio femenino de la depresión. Asimismo, los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, el embarazo, el parto y la menopausia parecen desempeñar un papel clave en algunos síndromes depresivos específicos de la mujer (Yoon & Kim, 2018). En cuanto al estado de ansiedad, no se observó una asociación con la variable sexo. Aunque se detectó una mayor incidencia en mujeres (56.8%) en comparación con hombres (51%), esta disparidad no alcanzó significancia estadística. Los resultados indican que tanto hombres como mujeres experimentan niveles de ansiedad que varían desde moderados hasta extremadamente altos. Estos hallazgos coinciden con lo informado en una investigación previa con estudiantes en Zacatecas (Torres-Pasillas et al., 2021), donde no se encontraron diferencias significativas entre géneros. No obstante, es relevante mencionar que, en dicha población, las mujeres mostraban una mayor prevalencia de niveles moderados de ansiedad, mientras que en la presente investigación son los hombres quienes predominan en ese nivel. En cambio, las mujeres sobresalen en los niveles extremadamente altos de ansiedad. Existe evidencia de que la prevalencia de ansiedad tiende a ser mayor en las mujeres (Bautista-Jacobo et al., 2023a; Ebrahim et al., 2024; Quek et al., 2019). Sin embargo, la evidencia sigue siendo inconsistente, ya que algunos informes destacan que los hombres presentan niveles de ansiedad más elevados que las mujeres (González-Jaime et al., 2020), mientras que otros no detectan diferencias basadas en el sexo (Chávez Márquez, 2021; Torres-Pasillas et al., 2021), tal como se reporta en este estudio. Esto sugiere que la atención y las estrategias educativas sobre cómo abordar la ansiedad deberían centrarse por igual en ambos sexos. En este estudio, se encontró una asociación significativa entre el sexo y el nivel de estrés, con una prevalencia más alta entre las mujeres (55.7%) en comparación con los hombres (35%). Se observó una tendencia hacia niveles extremadamente altos de estrés en las mujeres, aunque la proporción de hombres superó a la de mujeres en los niveles severos. Estos hallazgos coinciden con la investigación realizada en estudiantes de Durango (Mar-Aldana et al., 2023), donde se reportaron niveles significativamente altos de estrés en el grupo de mujeres. No obstante, es importante destacar que en dicha investigación se utilizó un instrumento diferente al de este estudio. Los autores mencionaron que la vuelta a la rutina anterior, la exposición a grandes grupos de personas y el riesgo de contagio fueron las situaciones más estresantes para los estudiantes, y los síntomas principales fueron el cansancio y la desesperación. En contraste, en esta investigación, los síntomas más comunes entre los estudiantes fueron el enfado y la inquietud. Al igual que en el caso de la ansiedad, hay evidencia que sugiere que las mujeres que se especializan en el campo de la salud presentan una mayor susceptibilidad al estrés en comparación con los hombres (Awadalla et al., 2022; Ragab et al., 2021). Esta disparidad podría atribuirse a las limitadas oportunidades de aprendizaje y recreativas disponibles para las mujeres en comparación con los hombres (Khalil et al., 2020). En el caso específico de las estudiantes mujeres de Cultura Física y Deporte, es posible que experimenten una mayor inseguridad en relación con sus habilidades y desempeño deportivo en comparación con los estudiantes varones. Esto se reflejó en la observación de que el síntoma más recurrente entre ellas fue la preocupación por situaciones en las que pudieran sentir pánico o hacer el ridículo. No obstante, es crucial considerar que estos resultados pueden variar dependiendo del contexto cultural y social específico de la población estudiada. Entre las limitaciones de esta investigación se encuentra el diseño transversal y el muestreo no aleatorio. A pesar de ello, los resultados obtenidos son relevantes y coinciden con otros estudios que destacan un problema de alcance internacional en personas jóvenes, quienes representan el futuro productivo de los países. Por lo tanto, las instituciones deben considerar estrategias para reducir los síntomas antes de que alcancen etapas críticas en la mayoría de los casos. CONCLUSIÓN Se concluye que los estudiantes de Cultura Física y Deporte muestran una prevalencia significativa de depresión, ansiedad y estrés, destacándose los niveles moderados de ansiedad y depresión en un periodo posterior a la pandemia, en el cual los síntomas emocionales se elevaron notablemente. Estos resultados subrayan la importancia de implementar intervenciones dirigidas a abordar la salud mental de los estudiantes, tanto en situaciones de crisis como en contextos más estables. Además, resaltan la necesidad de identificar y abordar los factores subyacentes que contribuyen a la carga emocional, para promover su bienestar a largo plazo. Se encontró una asociación significativa entre la combinación de síntomas y el sexo, particularmente en depresión y estrés, donde las mujeres manifestaron síntomas más extremos. Estos resultados enfatizan la importancia de considerar las diferencias de género al abordar el estado emocional de los estudiantes, sin dejar de lado a los hombres. Se recomienda implementar intervenciones prácticas, recreativas y socializadoras, además de incentivar continuamente los servicios de apoyo institucionales y los programas educativos. Asimismo, se debe promover la cultura de "pedir ayuda", reconocer los síntomas, y considerar la actividad físico-deportiva como un medio para disminuir los niveles de ansiedad, depresión y estrés, apegándose a un método científico para medir su impacto. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alves de Souza, F., Gabriel Miranda de Oliveira, J., Brandão Pinto de Castro, J., Ribeiro Nogueira da Gama, D., & Pinheiro Lima, V. (2022). Nível de estresse e humor em estudantes de Educação Físicano último ano de graduação. Revista Ciencias de La Actividad Física, 23(1), 1-12. https://doi.org/10.29035/rcaf.23.1.2 Antúnez, Z., & Vinet, E. V. (2012). Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21): Validación de la versión abreviada en estudiantes universitarios chilenos. Terapia Psicológica, 30(3), 49-55. https://doi.org/10.4067/s0718-48082012000300005 Awadalla, N. J., Alsabaani, A. A., Alsaleem, M. A., Alsaleem, S. A., Alshaikh, A. A., Al-Fifi, S. H., & Mahfouz, A. A. (2022). Increased mental stress among undergraduate medical students in south-western Saudi Arabia during the COVID-19 pandemic. PeerJ, 10. https://doi.org/10.7717/peerj.13900 Bautista-Jacobo, A., González-Lomelí, D., González-Valencia, D. G., & Vázquez-Bautista, M. A. (2023a). Trastornos de la conducta alimentaria y ansiedad en estudiantes durante la pandemia por COVID-19: Un estudio transversal. Nutricion Clinica y Dietetica Hospitalaria, 43(2), 97-105. https://doi.org/10.12873/432bautista Bautista-Jacobo, A., Quintana-Zavala, M. O., Vázquez-Bautista, M. A., & González-Lomelí, D. (2023b). Ansiedad, estrés y calidad de sueño asociados a COVID-19 en universitarios del noroeste de México. Horizonte Sanitario, 22(2), 305-316. https://doi.org/10.19136/hs.a22n2.5322 Bedoya-Lau, F. N., Mateos, L. J., & Zelaya, E. C. (2014). Niveles de estrés académico, manifestaciones psicosomáticas y estrategias de afrontamiento en alumnos de la facultad de medicina de una universidad privada de Lima en el año 2012. Rev Neuropsiquiatr, 77(4), 262-270. https://doi.org/10.20453/rnp.v77i4.2195 Chávez Márquez, I. L. (2021). Ansiedad en universitarios durante la pandemia de COVID-19: un estudio cuantitativo. Psicumex, 11, 1-26. https://doi.org/10.36793/psicumex.v11i1.420 Costa, M., Ferreira, C., De Oliveira, A. B., Monteiro-Santos, R., Gama, D. L., Ribeiro, E. G., & Borba-Pinheiro, C. J. (2024). Atividade física, ansiedade, estresse e depressão de estudantes do ensino médio e superior de instituições públicas pós-pandemia de covid-19 no norte do Brasil. Retos, 1(51), 76-84. Daza, P., Novy, D. M., Stanley, M. A., & Averill, P. (2002). The Depression Anxiety Stress Scale-21: Spanish Translation and Validation With a Hispanic Sample. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24(3), 195-205. https://doi.org/10.1023/A:1016014818163 Ebrahim, O. S., Sayed, H. A., Rabei, S., & Hegazy, N. (2024). Perceived stress and anxiety among medical students at Helwan University: A cross-sectional study. Journal of Public Health Research, 13(1). https://doi.org/10.1177/22799036241227891 ENBIARE. (2021). Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_2021_presentacion_resultados.pdf Estrada, E. G., Mamani, M., Gallegos, N. A., Mamani U, H. J., & Zuloaga A, M. C. (2021). Estrés académico en estudiantes universitarios peruanos en tiempos de la pandemia del COVID-19. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 40(1), 88-93. https://doi.org/10.5281/zenodo.4675923 Fernández, O. I., Jiménez, B., Alfonso, R. B., Sabina, D., & Cruz, R. (2012). Manual para diagnóstico y tratamiento de trastornos ansiosos. MediSur, 10(5), 466-479. Fink, G. (2017). Stress: Concepts, definition and history. In Reference module in neuroscience and biobehavioral psychology (pp. 549–555). Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.02208-2 Galvao, T. F., Silva, M. T., Zimmermann, I. R., Souza, K. M., Martins, S. S., & Pereira, M. G. (2014). Pubertal timing in girls and depression: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 155, 13-19. https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.10.034 González-Jaime, N. L., Tejeda-Alcántara, A. A., Espinoza-Méndez, C. M., & Ontiveros-Hernández, Z. O. (2020). Impacto psicológico en estudiantes universitarios mexicanos por confinamiento durante la pandemia por covid-19. [Preprint]. Scielo Preprints, 1-17. http://dx.doi.org/10.1590/SciELOPreprints.756 Health for Better (HFB). (2019). Trastornos mentales en México: 30% de los universitarios sufren de ansiedad y estrés. https://healthforbetter.com/trastornos-mentales-en-mexico-30-de-los-universitarios-sufren-de-ansiedad-y-estres/ Hernández, D. A., & Hernández, L. de J. (2023). Motivación, ansiedad, depresión y estrés en deportistas universitarios en tiempos de restricciones sanitarias producidas por la pandemia del COVID-19. MLS Sport Research, 3(1), 74-86. https://doi.org/10.54716/mlssr.v3i1.1871 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill. Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research, 288. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112954 Karaman, M. A., Lerma, E., Vela, J. C., & Watson, J. C. (2019). Predictors of Academic Stress Among College Students. Journal of College Counseling, 22(1), 41-55. https://doi.org/10.1002/jocc.12113 Khalil, A. M., Almutairi, N. M., Alhejaili, S. S., Alsaedi, M. Q., & Alharbi, W. K. (2020). Prevalence of Stress and its Association with Body Weight among Medical Students in Taibah University. Pharmacophore, 11(4), 36-45. https://pharmacophorejournal.com/oApRfgG Leonangeli, S., Michelini, Y., & Montejano, G. R. (2022). Depression, Anxiety and Stress in College Students Before and During the First Three Months of COVID-19 Lockdown. Revista Colombiana de Psiquiatria. https://doi.org/10.1016/j.rcp.2022.04.008 Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories. BehaP. Res. Ther, 33(3), 335-343. Mar-Aldana, S., Barraza-Macías, A., Rodríguez-López, M. H., & Pesqueira-Leal, L. (2023). Estrés pospandemia ante el regreso a clases en estudiantes universitarios. RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo, 14(27). https://doi.org/10.23913/ride.v14i27.1673 Mardea, N. A., Widayanti, A. W., & Kristina, S. A. (2020). Stress level comparison between pharmacy students and non-pharmacy students in Indonesia. International Journal of Pharmaceutical Research, 12(03), 147-150. https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.03.039 Martínez-Arriaga, R. J., González-Ramírez, L. P., de la Roca-Chiapas, J. M., & Hernández-González, M. (2021). Psychological distress of COVID-19 pandemic and associated psychosocial factors among Mexican students: An exploratory study. Psychology in the Schools, 58(9), 1844-1857. https://doi.org/10.1002/pits.22570 Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. McGraw-Hill. Organización Mundial de la Salud. (2013). Salud mental: un estado de bienestar. http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ Organización Mundial de la Salud. (2022). La pandemia de COVID-19 aumenta en un 25% la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression- worldwide Organización Panamericana de la Salud. (2022). Depresión. https://www.paho.org/es/temas/depresion Quek, T. T. C., Tam, W. W. S., Tran, B. X., Zhang, M., Zhang, Z., Ho, C. S. H., & Ho, R. C. M. (2019). The global prevalence of anxiety among medical students: A meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(15), 2735. https://doi.org/10.3390/ijerph16152735 Ragab, E. A., Dafallah, M. A., Salih, M. H., Osman, W. N., Osman, M., Miskeen, E., Taha, M. H., Ramadan, A., Ahmed, M., Abdalla, M. E., & Ahmed, M. H. (2021). Stress and its correlates among medical students in six medical colleges: an attempt to understand the current situation. Middle East Current Psychiatry, 28(1). https://doi.org/10.1186/s43045-021-00158-w Raufelder, D., Lazarides, R., & Lätsch, A. (2018). How classmates’ stress affects student’s quality of motivation. Stress and Health, 34(5), 649-662. https://doi.org/10.1002/smi.2832 Román, F., Vinet, E. V, & Alarcón, A. M. (2014). Escalas de depresión, Ansiedad y estrés (DASS-21): Adaptación y propiedades psicométricas en estudiantes secundarios de Temuco. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 23(2), 179-190. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281943265009 Ruiz, F. J., García, B. M., Suárez, J. C., & Odriozola, P. (2017). The Hierarchical Factor Structure of the Spanish version of Depression Anxiety and Stress Scale-21. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 17(1), 97-105. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56049624007 Skoog, T., Özdemir, S. B., & Stattin, H. (2016). Understanding the Link Between Pubertal Timing in Girls and the Development of Depressive Symptoms: The Role of Sexual Harassment. Journal of Youth and Adolescence, 45(2), 316-327. https://doi.org/10.1007/s10964-015-0292-2 Soto Rodríguez, I., & Zúñiga Blanco, A. (2021). Depresión, ansiedad y estrés de universitarios en tiempos de COVID-19: Uso de escala DASS-21. Espíritu Emprendedor TES, 5(3), 45-61. https://doi.org/10.33970/eetes.v5.n3.2021.263 Tijerina, L. Z., González, E., Gómez, M., Cisneros, M. A., Rodríguez, K. Y., & Ramos, E. G. (2018). Depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de nuevo ingreso a la educación superior. RESPYN Revista Salud Pública y Nutrición, 17(4), 41-47. https://doi.org/10.29105/respyn17.4-5 Torres-Pasillas, D. J., Rodríguez de la Luna, S., Esquivel, M. J., Gómez, N. Z., Torres, G., Núñez, J. A., Calderón, A., & Valdez, G. (2021). Prevalencia de ansiedad, estrés, depresión e insomnio durante la pandemia COVID-19 en estudiantes universitarios de Zacatecas. Revista: Enfermería, Innovación y Ciencia, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.60568/eic.v2i2.1322 Trunce, S. M., Villarroel, G. D. P., Arntz, J. A., Muñoz, S. I., & Werner, K. M. (2020). Levels of Depression, Anxiety, Stress and its Relationship with Academic Performance in University Students. Investigación en Educación Medica, 9(36), 8–16. https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2020.36.20229 Vargas, R., Faúndez-Casanova, C., Flández, J., Luna-Villouta, P., Quilodrán, L., Luarte, C., & Quilodrán, P. (2023). Relación entre la salud física y salud mental psicológica en estudiantes Educación Física pertenecientes a distintas universidades de Chile. Revista Ciencias de La Actividad Física, 24(1), 1-20. https://doi.org/10.29035/rcaf.24.1.9 Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5). https://doi.org/10.3390/ijerph17051729 Wang, P., Li, B., Fan, J., Zhang, K., Yang, W., Ren, B., & Cui, R. (2019). Additive antidepressant-like effects of fasting with β-estradiol in mice. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 23(8), 5508-5517. https://doi.org/10.1111/jcmm.14434 World Health Organization (WHO). (2020). Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927 Yoon, S., & Kim, Y.-K. (2017). Gender differences in depression. En Understanding depression (pp. 297–307). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6580-4_24 Dirección para correspondencia Chávez-Valenzuela, María Elena Dra. En Actividades Físicas y Artísticas, Universidad de Sonora, Laboratorio y/o grupo de investigación: Educación Física y Salud. México ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9418-1321 Correo electrónico: elena.chavez@unison.mx Fecha de recepción: 22-04-2024 Fecha de aceptación: 10-07-2024

|