Artículo de Investigación

Ampliando Horizontes: La Dimensión Corporal como

Medio Expresivo e Interactivo en la Formación Docente Inicial Expanding Horizons: The Body Dimension as an Expressive and Interactive Me- dium in Initial Teacher Training Expandindo Horizontes: A Dimensão Corporal como Meio Expressivo e Interativo na Formação Inicial de Professores Rodríguez-Aceituno, Pamela. F.1; Oviedo-Silva, Francisco. D. 2; Sánchez-Saavedra, Natalia. M.3 & Amar-Guerrero, Sofía. B. 4

Rodríguez-Aceituno, P. F., Oviedo-Silva, F. D., Sánchez-Saavedra, N.

M., Amar-Guerrero, S. B. (2024). Ampliando Horizontes: La Dimensión

Corporal como Medio Expresivo e Interactivo en la Formación Docente

Inicial. Revista Ciencias de la Actividad Física UCM, 25(2),

julio-diciembre, 1-17. https://doi.org/10.29035/rcaf.25.2.11

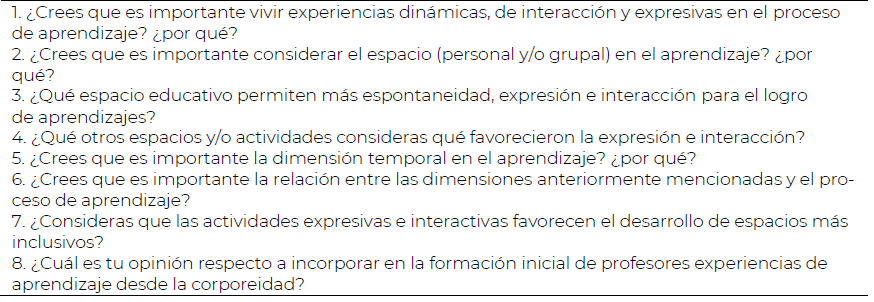

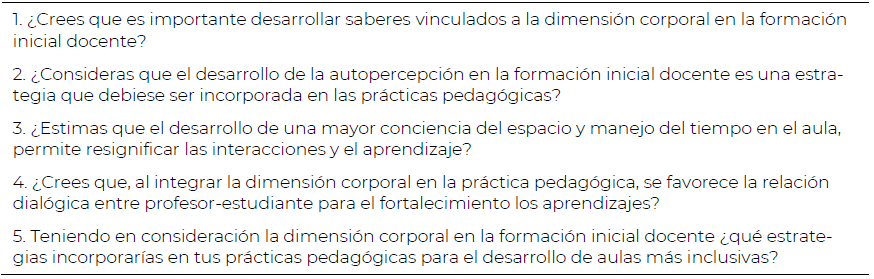

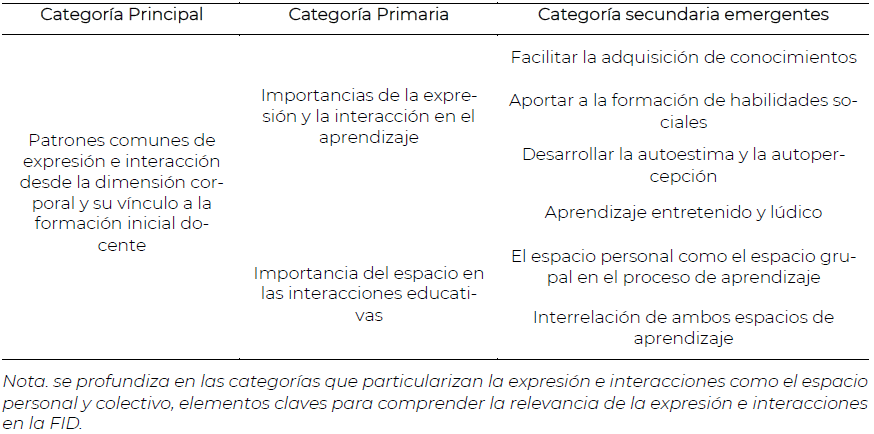

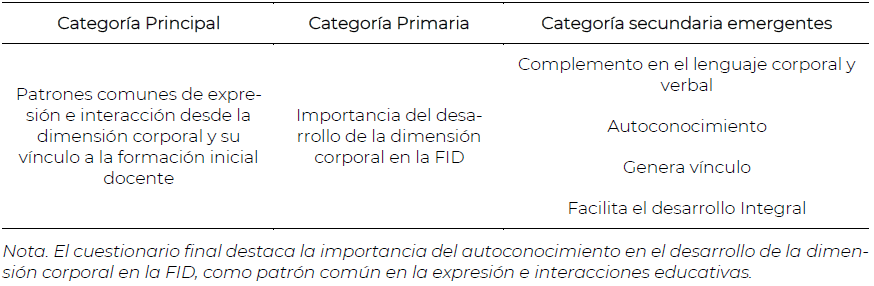

RESUMEN Este estudio aborda los desafíos actuales de la educación universitaria, centrándose especialmente en la formación inicial docente y resaltando la corporeidad como una dimensión humana que posibilita la expresión de las dimensiones subjetiva, existencial y relacional, tanto para profesores como para estudiantes. El objetivo principal es identificar patrones comunes de expresión e interacción desde la dimensión corporal y su vínculo con la formación inicial docente. Se empleó un método mixto, con predominancia cualitativa desde un enfoque fenomenológico-hermenéutico. Para el análisis de las respuestas, participaron 238 estudiantes de tres carreras de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica (PUC), quienes vivenciaron tres talleres prácticos enfocados en la experiencia y la reflexión mediante ejercicios de simulación entre pares. Se aplicaron cuestionarios autoadministrados al inicio y al final de la experiencia, y el análisis fue descriptivo e interpretativo, resaltando respuestas y relatos. Los principales resultados subrayan la importancia de que los estudiantes reflexionen sobre la corporeidad en la formación inicial docente, valorando la relación pedagógica como un espacio de presencia y diálogo que configura la experiencia educativa. Esto se percibe como un ámbito de innovación en la docencia y la formación integral, destacando la creación de espacios más inclusivos que fomenten la diversidad y el aprendizaje en bienestar. En conclusión, la corporeidad y la expresión se revelan como una dimensión integral que influye en el proceso pedagógico mediante las interacciones entre docentes, estudiantes, recursos didácticos y el entorno de aprendizaje, impactando transversalmente en todos los niveles y profesionales que trabajan en la institución educativa. Palabras clave: Formación inicial docente; Corporeidad; Práctica docente; Aprendizaje; Enseñanza superior. ABSTRACT This study addresses the current challenges of university education, focusing especially on initial teacher training, highlighting corporeality as a human dimension that enables the expression of the subjective, existential, and relational dimension for both teachers and students. The main objective is to identify common patterns of expression and interaction from the bodily dimension and its link with initial teacher training. A mixed-method approach was used, with a qualitative predominance from a phenomenological-hermeneutic perspective. To analyze the responses, 238 students from three majors at the PUC Faculty of Education participated. They experienced three practical workshops focused on experiential learning and reflection through peer-to-peer simulation exercises. Self-administered questionnaires were applied at the beginning and end of the experience, and the analysis was both descriptive and interpretive, highlighting responses and narratives. The main results underscore the importance of students reflecting on corporeality in initial teacher training, valuing the pedagogical relationship as a space of presence and dialogue that shapes the educational experience. This is seen as an area of innovation in teaching and comprehensive training, highlighting the creation of more inclusive spaces that promote diversity and learning for well-being. In conclusion, corporeality/expression emerges as an integral dimension that influences the pedagogical process through the interactions between teacher, students, teaching resources, and the learning environment, impacting professionals across all levels within the educational institution. Keywords: Initial teacher training; Corporality; Teaching practice; Learning; Higher education. RESUMO Este estudo aborda os desafios atuais da educação universitária, com foco especial na formação inicial de professores, destacando a corporeidade como uma dimensão humana que possibilita a expressão da dimensão subjetiva, existencial e relacional tanto para professores quanto para alunos. O objetivo principal é identificar padrões comuns de expressão e interação a partir da dimensão corporal e sua ligação com a formação inicial de professores. Utilizou-se um método misto com predominância qualitativa, a partir de uma abordagem fenomenológico-hermenêutica. Para análise das respostas, participaram 238 estudantes de três cursos da Faculdade de Educação da PUC, que vivenciaram três oficinas práticas focadas na vivência e reflexão em exercícios de simulação peer-to-peer. Questionários autoaplicáveis foram utilizados no início e no final da experiência, e a análise foi descritiva e interpretativa, destacando respostas e narrativas. Os principais resultados destacam a importância de os alunos refletirem sobre a corporeidade na formação inicial de professores, valorizando a relação pedagógica como um espaço de presença e diálogo que configura a experiência educativa. Esta é percebida como uma área de inovação no ensino e na formação integral, destacando-se a criação de espaços mais inclusivos que promovam a diversidade e a aprendizagem para o bem-estar. Conclui-se que a corporeidade/expressão se revela como uma dimensão integral que influencia o processo pedagógico através das interações entre professores, alunos, recursos didáticos e o ambiente de aprendizagem, impactando transversalmente todos os níveis e profissionais que atuam na instituição de ensino. Palavras chave: Formação inicial de professores; Corporalidade; Prática docente; Aprendizagem; Ensino superior. 1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Educación, Chile. https://orcid.org/0000-0002-8442-1245, prodriguezac@uc.cl. 2 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Educación, Chile. https://orcid.org/0000-0002-9935-3396, foviedo@uc.cl. 3 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Educación, Chile. https://orcid.org/0000-0001-5642-1937, nmsanchez@uc.cl. 4 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Educación, Chile. https://orcid.org/0009-0008-9299-4095, s.g.amar@uc.cl. INTRODUCCIÓN Este trabajo adopta una postura crítica-reflexiva con el objetivo de explorar los enfoques presentes en la Formación Inicial Docente (FID), destacando la reflexión orientada hacia la búsqueda de significado, y enfatizando la importancia del proceso formativo, no solo en la relación entre teoría y práctica, sino también desde una visión integral del proceso y las personas (Korthagen, 2016). El análisis se centra en la dimensión corpórea, tradicionalmente asociada a prácticas como la danza, el teatro, la educación física o la salud. Sin embargo, numerosos estudios desde la sociología, la antropología y, más recientemente, la neurociencia, nos invitan a reconsiderar cómo el cuerpo está presente en el ámbito educativo (Arévalo et al., 2016; Pastore & Pentassuglia, 2015; Prados Megías, 2019). Partiendo de la premisa de que nuestra condición humana es corporal (Le Breton, 2005; López, 2020), resulta imperativo reconocer que, en la relación dialógica profesor-estudiante, la corporeidad es un elemento central, interactuando constantemente consigo mismo, con los demás y con el entorno. Históricamente, la atención al cuerpo en la educación se ha centrado en la corporeidad de niños, niñas y jóvenes, como un medio para promover una vida activa y saludable, el desarrollo integral y, en algunos casos, como mediador para la construcción de conocimiento (Ministerio de Educación de Chile, 2019). Al considerar al profesor y su corporeidad, surgen desafíos que cuestionan la FID (Ayala et al., 2015; Martínez, 2013; Tenti, 2010), especialmente al observar que la dimensión corporal no ocupa un lugar preponderante dentro de las competencias definidas para la formación. Así, surge una pregunta: ¿Cómo podemos crear y fomentar espacios para que los futuros docentes tomen consciencia de su propia corporeidad? Y, a partir de esta comprensión, ¿cómo pueden establecerse mejores interacciones con sus estudiantes y aulas más inclusivas? La FID se concibe como un fenómeno educativo complejo, con potencial para generar identidad y pertenencia, pero también enfrenta resistencias al cambio (Acuña Ruz et al., 2023; Iglesias-Díaz & Romero-Pérez, 2021; Vaquero & Macazaga, 2018). En las últimas dos décadas, a nivel nacional, se ha observado el desarrollo de este tema por algunos autores (Castro Rubilar, 2017; González Sanzana & Garay Aguilar, 2020) y particularmente en Pedagogía en Educación Física (Castillo-Retamal et al., 2020; Obregón et al., 2015) y Pedagogía en Educación Parvularia (Espinosa Vásquez, 2016), como iniciativas para implementar acciones educativas destinadas a mejorarla. Sin embargo, no se han alcanzado los logros esperados en cuanto al impacto del proceso formativo (Bastías-Bastías & Iturra-Herrera, 2022). Es crucial superar enfoques técnico-reduccionistas y adoptar una visión compleja que integre y destaque las habilidades socioemocionales como dimensiones clave del proceso formativo (Bächler et al., 2020; Sánchez, 2019). En este contexto, el modelo de formación de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile no solo se centra en el aprendizaje de saberes disciplinares, pedagógicos y valóricos, sino también en un análisis profundo y reflexivo respecto a las prácticas, la comprensión de los entornos educativos y la mediación en dichos entornos como agentes de cambio (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013). No obstante, es necesario avanzar en el fortalecimiento del modelo, incorporando la dimensión expresiva-corporal para desarrollar capacidades complejas que favorezcan el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. La participación del estudiantado desde un ser-estar conscientes en su proceso formativo (Rodríguez et al., 2015; Korthagen, 2016) es crucial para liderar su presente y futuro, así como para comprender a los estudiantes bajo su cargo. La incorporación de estrategias que aborden la dimensión corpórea en algunos cursos impactaría positivamente en el aprendizaje y en la formación inicial docente (Rodríguez & Pina, 2018), al hacer que los estudiantes sean conscientes de su propia corporeidad, fomentando procesos reflexivos sobre su práctica docente y mejorando las interacciones con sus estudiantes, lo que contribuiría a la percepción de bienestar. El ser-estar del profesor va más allá de ser un transmisor de ideas y contenidos; implica "habitar" el espacio educativo y estar "en relación" con los estudiantes, siendo consciente del papel que desempeñan en la transmisión de un orden simbólico arraigado en la cultura y la sociedad. Esta conciencia posibilita la introducción de nuevas formas de relación y organización en el espacio escolar (Gastulo & Cervera, 2017; Martínez-Álvarez & González-Calvo, 2016), permitiendo la aparición de una nueva corporeidad que es dinámica y transformadora de la praxis social (Restrepo, 2014). Este cambio contribuye a la construcción de aulas más inclusivas, donde la presencia del profesor no solo se limita a transmitir conocimientos, sino que también impulsa una participación activa y comprometida de los estudiantes en su proceso educativo. De este modo, la FID debería enfocarse en el desarrollo de habilidades y competencias esenciales que todo educador necesita para movilizar y fomentar el interés de sus estudiantes en el aprendizaje. Estas cualidades y habilidades deben extenderse más allá de los aspectos disciplinares y pedagógicos (Tenti, 2010), incluyendo capacidades relacionadas con la expresión, el conocimiento, la imaginación y la comunicación (Ayala et al., 2015; Cárdenas et al., 2018). Ante este escenario, los Estándares de la Formación Inicial Docente en Chile, en cuanto a los conocimientos pedagógicos, se vinculan con el Marco para la Buena Enseñanza, el cual señala en su Dominio B la creación de ambientes propicios para el aprendizaje. Esto implica que los docentes generen ambientes inclusivos, donde los estudiantes desarrollen competencias personales y sociales, logrando un desarrollo más integral (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas [CPEIP], 2021b). De este modo, comprender los ambientes de aprendizaje desde lo relacional, considerando las interacciones pedagógicas que suceden en el aula, hace visible la relevancia de la dimensión corporal. Dimensión corporal Esta dimensión se entiende como la vivencia del cuerpo vivido o corporeidad, lo que permite considerar la motricidad como una intencionalidad que se despliega como una interpretación discursiva no verbal (Jaramillo & Murcia, 2014; Toro-Arévalo, 2010). Se reconoce que somos expresión y afectación en nuestras relaciones con otras personas y el entorno, lo que genera un aprendizaje encarnado. Adquiere una importancia fundamental en la interacción que considera al "cuerpo" y su imagen representativa (Ramon, 2019), ocupando un lugar destacado en el proceso de mediación de la experiencia humana. Sin negar la individualidad, esta se enriquece en la misma acción educativa. Es decir, al tomar conciencia de su propio cuerpo (Pallarès et al., 2016), en un entorno de mediación, se fortalece el aprendizaje de todos los estudiantes, en un espacio y tiempo definidos por el contexto y la cultura escolar. Como señala Damásio (2016), al tener una mayor conciencia de la imagen de nuestro cuerpo, desarrollamos una mayor consciencia de los patrones comunes y de las maneras de pensar. Desde su dimensión expresiva-reflexiva, sobre el sentido de la expresión del aprendizaje, se destaca su ontología y epistemología, considerando la expresión corporal como una apuesta significativa que profundiza en el sentido más natural de la expresividad humana. Esta se presenta como un camino hacia la conciencia corporal, el conocimiento de sí mismo/a y la transformación educativa (Moreno et al., 2013; Prados Megías, 2019). Ambientes de aprendizaje Los auténticos entornos de mediación pedagógica se construyen a partir de las representaciones propias de los sujetos, donde se gestan y desarrollan procesos de aprendizaje. La corporalidad y sus representaciones, conscientes o no, desempeñan un papel performativo al condicionar el aprendizaje, las interacciones entre los diferentes actores y el ambiente en el aula (Ramon, 2019; Spears, 2019). El clima de aula, enfocado desde la perspectiva del Ministerio de Educación (Ainscow & Booth, 2015), ha sido resaltado, destacando la importancia del clima emocional colectivo, particularmente el de los docentes, como determinante para un entorno positivo en las aulas y, en última instancia, para el logro de los objetivos de aprendizaje. En el contexto de la educación inclusiva, cobran relevancia las competencias socioafectivas, especialmente en el ámbito del desarrollo personal y la convivencia. Una de estas competencias es la asignatura de Formación Cívica y Ética, que aborda tres ejes, entre ellos, la formación integral de la persona (Montes & Torres, 2015). Cuando hablamos de calidad educativa, es esencial abordarla desde una perspectiva epistemológica que coloque la integralidad en el centro, atendiendo a todas las dimensiones de lo humano, en busca de un desarrollo social equitativo e inclusivo, evitando cualquier discriminación o segregación. Este enfoque aspira a formar ciudadanos autónomos, reflexivos y críticos. En este sentido, un aprendizaje de calidad enfatiza la participación activa del estudiante, ya que el verdadero aprendizaje implica una actividad significativa por parte del aprendiz. La calidad se manifiesta tanto en la cantidad como en la calidad de las actividades, promoviendo experiencias intensas, integradoras y críticas, que conduzcan a un aprendizaje más sólido (Paricio et al., 2019). Actualmente, los procesos de aprendizaje desde la dimensión corporal no están suficientemente abordados en nuestro país, lo cual resulta innovador en el ámbito de la Formación Inicial Docente (FID). Como se ha mencionado, la dimensión corporal en educación ha sido tradicionalmente pensada para niños, niñas y jóvenes, y no necesariamente como una competencia a ser integrada en la formación de profesores (Andrews, 2016; Montes & Torres, 2015; Pastore & Pentassuglia, 2015; Prados Megías, 2019), lo cual establece distinciones y busca espacios de encuentro con las metodologías tradicionales. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo identificar patrones comunes de expresión e interacción desde la dimensión corporal y su vínculo con la formación inicial docente. La propuesta busca llenar un vacío existente en la incorporación de la dimensión corporal en la formación inicial de profesores, aportando a la innovación y el enriquecimiento de las prácticas educativas desde una perspectiva más integral. MÉTODO El trabajo se abordó desde una perspectiva mixta (Ortega-Sánchez, 2023), con una predominancia cualitativa, reconociendo el significado y la pertinencia de este método en estudios socioeducativos (Piña Osorio, 2018). Los aportes cuantitativos consistieron en la presentación de un contexto descriptivo estadístico de frecuencia, y se empleó un enfoque fenomenológico-hermenéutico para comprender el fenómeno educativo en su naturalidad, buscar sentido y generar interpretaciones a partir de los relatos (Fuster-Guillen, 2019). Participantes La población del estudio estuvo constituida por estudiantes de primer año de formación de tres carreras de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile: Pedagogía en Educación Física y Salud (PEFS), Pedagogía en Educación Parvularia (PEP) y Pedagogía en Educación Especial (EES), generando un total de 238 estudiantes. La muestra seleccionada fue intencionada, de carácter no aleatorio, y contempló en el cuestionario inicial (CI) a 187 estudiantes (PEFS = 68; PEP = 104; EES = 15) y en el cuestionario final (CF) a 130 estudiantes (PEFS = 53; PEP = 59; EES = 15). Los criterios de inclusión fueron: a) Ser estudiantes de primer año; b) Estar inscrito en la asignatura vinculada al estudio y, exclusivamente para el análisis del CF, haber asistido a los tres talleres planificados para la carrera. Técnicas e instrumentos Se optó por la encuesta autoadministrada como técnica para recabar conocimientos y percepciones previas, utilizando la plataforma de Google Forms. Posteriormente, se llevaron a cabo tres talleres por carrera, con énfasis en la experiencia y la reflexión, en los que se abordaron: 1) La corporeidad, el espacio y el tiempo como dimensiones que interactúan en el aula; 2) Las diversas formas de expresión e interacción desde la corporalidad; 3) El vínculo profesor-estudiante para el desarrollo de aulas más inclusivas. Finalmente, se concluyó con otra encuesta autoadministrada (Denzin & Lincoln, 2015). El instrumento implementado fue el cuestionario, que al inicio contempló 4 preguntas sociodemográficas (RUT, edad, sexo y carrera) y 8 preguntas de desarrollo (ver Tabla 1), y al final incluyó 4 preguntas sociodemográficas (RUT, edad, sexo y carrera) y 5 preguntas de desarrollo (ver Tabla 2). Ambos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y sometidos a una prueba piloto previa (Herrera Masó et al., 2022). Tabla 1. Preguntas cuestionario inicial.  Tabla 2. Preguntas cuestionario Final.  Normas éticas El trabajo mantuvo el cuidado ético en relación con la identidad de los participantes, generando códigos en función de la técnica y el momento de participación. Se veló por los principios de la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 1997) y sus actualizaciones posteriores. Todos los participantes fueron informados previamente sobre los objetivos del estudio, aceptando los términos y firmando un documento de consentimiento informado. Análisis Los resultados pasaron inicialmente por una fase de reducción y organización, seguida del análisis de contenido mediante la codificación, que se estructuró en una matriz (ver Tablas 1 y 2). El análisis fue guiado de manera deductiva por los objetivos y dimensiones preestablecidas, dando paso a una fase inductiva que permitió la creación de categorías primarias y secundarias (Vives Varela & Hamui Sutton, 2021). El sistema de categorías desarrollado cumplió con los siguientes criterios: a) estar organizado en "conceptos" singulares; b) establecer una unidad de sentido en el texto; c) ser exhaustivo y mutuamente excluyente; d) respetar la información en su contexto (Bautista Cárdenas, 2021). Todo este proceso fue realizado manualmente por el equipo, con la asistencia del programa Excel. Esto permitió agrupar los fragmentos seleccionados según las categorías previas y emergentes. RESULTADOS En relación con los cuestionarios aplicados al inicio y al final, se evidenció el logro del objetivo propuesto, permitiendo identificar patrones comunes de expresión e interacción desde la dimensión corporal y su vínculo con la práctica docente. Los principales hallazgos fueron los siguientes: Cuestionario de inicio Fue respondido por un total de 187 estudiantes. De las respuestas analizadas, 68 correspondían a estudiantes de PEFS; 104 a PEP; y 15 a PEE. Como primera categoría de análisis, se investigó la valoración subjetiva de la importancia de la expresión y la interacción en el aprendizaje, la cual incluyó las siguientes categorías emergentes: Facilitar la adquisición de conocimientos; Aportar a la formación de habilidades sociales; Desarrollar la autoestima y la autopercepción; y Aprendizaje entretenido y lúdico. (Tabla 3) Tabla 3. Matriz de reducción de datos del cuestionario de entrada.  En general, la tendencia de las respuestas indicó que la gran mayoría valora y considera importante tanto la expresión como la interacción en el aprendizaje, ya que facilitan la adquisición de conocimientos y aportan a la formación de habilidades sociales esenciales para el aprendizaje. Un estudiante comentó:

"Los niños y niñas se forman en base a experiencias dinámicas, de

interacción y expresivas. Es muy importante que interactúen con la

sociedad y que expresen sus sentimientos" [Mujer, 18 años, estudiante

de PEP].

En particular, un pequeño grupo de estudiantes sostuvo que la expresión e interacción ayudan a desarrollar la autoestima y la autopercepción. Algunos estudiantes destacaron la importancia de la expresión y la interacción en su propia formación, señalando que las experiencias dinámicas de expresión e interacción fortalecen su aprendizaje como futuros docentes: “Es un tipo de desarrollo que debemos experimentar en nuestra formación de profesores”; “Permite a los futuros profesores enseñar de mejor manera”; y “Tenemos que tener experiencias [de expresión e interacción] en aulas, primero monitoreadas, para aprender y poner en práctica los conocimientos previamente adquiridos”. Finalmente, otra tendencia considerable en este tópico fue el argumento de que las experiencias dinámicas de expresión e interacción hacen el aprendizaje “más entretenido” y “lúdico”. Esto motiva a los niños y niñas a aprender divirtiéndose. También se destacaron algunos puntos de vista sobre el desarrollo integral del ser humano a través de la expresión y la interacción:

"Considero que el ser humano no solo aprende leyendo y/o practicando,

sino que también lo hace interactuando. Las interacciones que

involucran dinamismo y son expresivas dejan una huella al involucrar a

la persona de otra forma. Esta se empapa de aprendizaje al ser parte y

sentir" [Mujer, 20 años, estudiante de PEP].

En una segunda categoría de análisis, se abordó la valoración subjetiva de la importancia del espacio en las interacciones educativas. Se consultó a los estudiantes sobre la relevancia tanto del espacio personal como del espacio grupal en el proceso de aprendizaje. La mayoría reconoció la importancia del rol de la espacialidad en la educación, afirmando que es un factor clave dentro del proceso de aprendizaje:

"Al fomentar el espacio personal, se genera un bienestar emocional y

autonomía en el aprendizaje, y, al fomentar el espacio grupal, se

pueden generar instancias de respeto mutuo y desarrollar la creatividad

y colaboración" [Mujer, 19 años, estudiante de PEP].

Otro estudiante reconoció la importancia de considerar las diferencias entre los espacios personales y grupales en el aprendizaje:

"Habrá gente que disfrutará demasiado estar en un grupo grande y otras

se sentirán mejor en algo más acotado. A veces hay que hacer

actividades en espacios personales para darnos cuenta de lo que nos

falta por aprender" [Hombre, 19 años, estudiante de EFS].

Finalmente, se destacó la visión predominante entre los estudiantes de Pedagogía en Educación Especial, quienes fueron enfáticos en que ambos tipos de espacios son importantes. Subrayaron que el desarrollo de ambos espacios está interconectado, no pudiendo existir uno sin el otro, y que se deben considerar y reconocer las diferencias entre cada estudiante, según su realidad concreta:

"Cada persona se comporta diferente de acuerdo al grupo en el que se

encuentre, se adapta. Es importante, entonces, el autoconocimiento

desde temprano para saber con quiénes nos acoplamos mejor y conocer las

veces en que preferiríamos trabajar de forma individual" [Mujer, 18

años, estudiante de EES].

Cuestionario final Este cuestionario fue respondido por un total de 130 estudiantes, de los cuales 56 pertenecían a EFS, 59 a PEP y 15 a EES. En términos de edad, la media de los participantes fue de 19,34 años, una media levemente más alta que en el cuestionario inicial. Una variable definida como “variable de control” en el cuestionario final fue la cantidad de talleres en los que se participó, con una tasa de participación del 73,08 %. En la Tabla 4 se presentan las categorías correspondientes a este segundo momento. Tabla 4. Matriz de reducción de datos del cuestionario final.  La primera categoría de análisis del cuestionario se construyó sobre la valoración subjetiva de los estudiantes acerca de la importancia del desarrollo de la dimensión corporal en su formación. Casi la totalidad de los estudiantes reconocieron la relevancia de desarrollar saberes vinculados a la dimensión corporal en su formación como docentes, aludiendo a razones como el complemento entre diferentes tipos de lenguaje, el autoconocimiento, la generación de vínculos y la integralidad. En relación con el complemento de formas de expresión, se valoró tanto el lenguaje corporal como el verbal a la hora de compartir un conocimiento por parte del docente:

"El lenguaje corporal es complemento del lenguaje verbal y debe ser un

gran aliado a la hora de enseñar" [Mujer, 20 años, estudiante de EES,

asistió a 2 talleres].

El autoconocimiento se reconoció como una instancia de tensión que permite validar y gestionar las emociones y los estados de ánimo, con un impacto de crecimiento personal y profesional que posibilita experiencias educativas más efectivas, al dinamizar la clase y la jornada escolar. Además, se valoró el impacto que genera tomar conciencia del presente y del contexto local y global:

"Nos ayuda a ser conscientes de nosotras mismas y, así, a regular

nuestras emociones, físicas y cognitivas" [Mujer, 21 años, estudiante

de PEP, asistió a 2 talleres].

"Conocer nuestro cuerpo nos permite identificar y regular nuestras propias emociones, estrés y energía, lo que a su vez influye en nuestra capacidad para relacionarnos de manera efectiva con los estudiantes o párvulos" [Mujer, 18 años, estudiante de EFS, asistió a 2 talleres]. "Nos permite ser conscientes de nosotros mismos y de lo que nuestros estudiantes necesitan, ya que nos permite comprender la necesidad que tienen de moverse, debido a las largas horas que pasan sentados en su jornada escolar" [Mujer, 23 años, estudiante de EFS, asistió a 3 talleres]. "Encuentro que es una parte muy importante y primordial dentro de la formación del docente. En la educación física ya se trabaja con esta área, pero también es muy importante incorporarla en todas las asignaturas posibles para que el estudiante pueda descubrirse y conocerse a sí mismo, y así poder integrarse mejor en su entorno y en el mundo en el que vive" [Mujer, 19 años, estudiante de EFS, asistió a 2 talleres]. Todo esto se basó en el valor que posee generar vínculos desde la dimensión corporal, integrando esta no solo como contenido, sino como una forma de vivir la experiencia de enseñanza-aprendizaje:

"Al participar de estas actividades [los talleres], me di cuenta de que

es importante desarrollar saberes vinculados a esta dimensión, ya que

nos permite conectarnos de una buena manera con los estudiantes"

[Hombre, 18 años, estudiante de EFS, asistió a 3 talleres].

Como elemento central de la Formación Inicial Docente (FID), se presentó un enfoque integral que complejiza la experiencia educativa:

"Es importante desarrollar saberes vinculados a la dimensión corporal

en la formación inicial docente. De esta manera, se refuerza una

educación integral, diferentes estilos de aprendizaje, inclusión, etc."

[Hombre, 18 años, estudiante de EFS, asistió a 3 talleres].

"Promueve un enfoque educativo centrado en los párvulos que sea integral" [Mujer, 19 años, estudiante de PEP, asistió a 3 talleres]. "Así podemos desarrollar una educación más integral, en la que se considere a los alumnos como seres completos y no solo como receptores de información" [Hombre, 19 años, estudiante de EFS, asistió a 3 talleres]. DISCUSIÓN Los hallazgos principales de este estudio resaltan la importancia de la expresión, las interacciones y el espacio en el proceso de aprendizaje, donde la corporeidad emerge como un elemento clave en la experiencia formativa de los futuros docentes. En el contexto de la relevancia de la expresión e interacción en el aprendizaje, se respalda lo presentado por Prados Megías (2019) sobre su papel natural en el crecimiento personal y las relaciones, convirtiéndose en elementos fundamentales para la transformación educativa. Se destaca que el logro de nuevos conocimientos se facilita desde un enfoque integral, ya que permite a los estudiantes experiencias tanto interoceptivas como propioceptivas, complementando así las estrategias tradicionales de enseñanza (Hernando et al., 2011; López, 2020; Espinar Álava & Vigueras Moreno, 2020). Además, se subraya la incorporación y desarrollo de habilidades sociales y su relación directa con los procesos de autoconocimiento y regulación emocional (Manrique-Jaramillo & Díaz-Pereira, 2022), con el objetivo de formar profesionales comprometidos cívicamente y capaces de promover bienestar social en sus aulas y comunidades (Prados Megías, 2019; Restrepo, 2014; AlBalá Genol & Maldonado Rico, 2022). Como categoría emergente, se destaca la importancia de un enfoque lúdico de las experiencias educativas, resaltando su flexibilidad para facilitar aprendizajes encarnados a través de momentos, situaciones y sensaciones creadas (Han, 2018; Danish et al., 2020). Este enfoque permite la mediación, el compartir y la expresión plena (Huizinga, 2014), generando un espacio libre de estar (Caillois, 2017; Iglesias-Díaz & Romero-Pérez, 2021). Adicionalmente, se reconoce la importancia de los espacios en las interacciones educativas, valorando las diferencias y complementariedades que surgen en los ámbitos personal y grupal durante el proceso de aprendizaje (Campino et al., 2017; Cárdenas et al., 2018). En cuanto a la importancia del desarrollo de la corporeidad en la FID, se destaca desde una perspectiva complementaria las formas de expresión, integrando el lenguaje corporal y verbal. Esto se convierte en una experiencia encarnada, principalmente no verbal, desde una intencionalidad en despliegue (Martínez-Álvarez, 2013; Toro-Arévalo, 2010). En el entendido de que somos seres que expresamos y nos afectamos en la relación con otros y con el entorno (Llorens Gómez & Díaz Olaya, 2019; Jaramillo & Murcia, 2014), se reconoce la necesidad de integrar actividades de autoconocimiento como instancias clave que desafían a los estudiantes, permitiéndoles validar y gestionar sus emociones y estados de ánimo. Esto impacta en su crecimiento personal y profesional, desde una perspectiva individual y colectiva. Esta demanda responde a la necesidad de integrar experiencias formativas relacionadas con la dimensión socioafectiva, permitiendo el desarrollo personal y la convivencia (Iglesias-Díaz & Romero-Pérez, 2021; Montes & Torres, 2015), superando miradas técnicas y reduccionistas en la formación inicial (Bächler et al., 2020). Se resalta la importancia de generar vínculos desde la dimensión corporal, no solo como una forma de compartir contenido, sino como una forma de vivir la experiencia de enseñanza-aprendizaje, desde una relación honesta de aceptación en el encuentro intersubjetivo (Martínez-Álvarez, 2013). El docente se despliega desde una presencia plena en relación con sus estudiantes, reconociendo las posibilidades y limitaciones que su corporeidad posee (Campino et al., 2017), lo que posibilita la emergencia de nuevas formas de relacionarse (Cárdenas et al., 2018; Restrepo, 2014). Todo esto desde una visión integral que complejiza e integra las dimensiones humanas, contextuales y sociales en el proceso formativo (Korthagen, 2016). Este enfoque se alinea con los estándares actuales para las carreras de pedagogía, respondiendo reflexivamente a las demandas de innovación en la educación superior y la calidad de los aprendizajes (CPEIP, 2021a). Estos estándares buscan el desarrollo integral del estudiantado, desde la experiencia de compartir valores, conocimientos y destrezas (Ley N°20.370, 2009, Art. 2º). Además, se ajustan a las habilidades del siglo XXI y al Marco para la Buena Enseñanza (dominios B y C), promoviendo la formación de futuros docentes con aprendizajes que proyecten en sus prácticas tempranas, profesionales y futuras, habilidades de enseñanza coherentes, efectivas y equitativas (CPEIP, 2021b; Reimers & Chung, 2016). CONCLUSIÓN Se comprende la propia corporeidad/expresión como variables que afectan el proceso pedagógico a partir de las interacciones entre docente, estudiantes, recursos didácticos y ambientes de aprendizaje, representando un cambio de paradigma en la investigación educativa. Este enfoque permite situar a la dimensión corpórea como eje medular en dichas interacciones. El impacto de esta propuesta radica en este cambio de enfoque, donde el estudiante (futuro docente) integra este eje dentro de su reflexión sobre las prácticas pedagógicas, prestando atención y superando la noción de cuerpo, comprendiendo y comprometiéndose con sus acciones y expresiones, y asumiendo el impacto e incidencia que tienen en el ejercicio docente. Al ser una experiencia personal-colectiva, y atendiendo a las relaciones que se establecen a partir de ahí, el foco está puesto en el estudiante como tal, y no en un ámbito del conocimiento específico, aportando de esta forma a la formación inicial docente desde una visión integral. Las fortalezas de este trabajo se centran en poner en valor la corporeidad como una dimensión teóricamente reconocida, pero poco abordada en las experiencias de aprendizaje de la FID, reconociendo su protagonismo activo e integral para el logro de aprendizajes que trasciendan la obtención de una calificación final, impactando en el sentido que sustenta la práctica educativa. Como debilidad, se reconoce la baja participación en el segundo cuestionario. Los resultados proyectan la continuación de la investigación para profundizar en los impactos formativos y desafíos para integrar este tipo de experiencias educativas en asignaturas y/o carreras donde predomina la exposición de clases magistrales, favoreciendo la inclusión de experiencias educativas más activas e integrales en la educación superior. AGRADECIMIENTO Agradecemos a la Pontificia Universidad Católica de Chile, en particular a su Facultad de Educación, por motivar y financiar este tipo de proyectos, que permiten reflexionar y proyectar nuevas formas de vivir la FID. Pontificia Universidad Católica de Chile/FONDEDOC/10600. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Acuña Ruz, F., Núñez-Moscoso, J., & Maldonado Díaz, C. (2023). La formación inicial docente como cultura: exploración y constitución de un campo de estudio desde la literatura. Revista mexicana de investigación educativa, 28(96), 223-249. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662023000100223&lng=es&tlng=es Ainscow, M., & Booth, T. (2015). Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Fuhem y OEI. Albalá Genol, M. Á., & Maldonado Rico, A. F. (2022). El Bienestar Social del profesorado durante su formación: El rol de la ciudadanía y la participación. International Journal of Sociology of Education, 11(2). https://doi.org/10.17583/rise.8975 Andrews, K. (2016). The choreography of the classroom: performance and embodiment in teaching. [Disertación para grado de Doctor en Filosofía. Universidad de Illinois en Urbana-Champaign]. http://hdl.handle.net/2142/90528 Arévalo, A., Fernández, LL., Hidalgo, F., Lepe, Y., Miranda, C., Núñez, M., & Reyes, L. (2016). Corporalidades y narrativas docentes: un dispositivo metodológico para la investigación y formación de profesores. Estudios pedagógicos, XLII(4), 223-242 . http://dx.doi.org/10.4067/s0718-07052016000500013 Ayala, M. L., Noreña, N. M., & Sanabria, M. (2015). El Cuerpo: un saber pedagógico pendiente. Revista Tesis Psicológica, 10(2), 174-188. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6465 Bächler, R., Meza, S., Mendoza, L., & Poblete, O. (2020). Evaluación de la formación emocional inicial docente en Chile. Revista de estudios y experiencias en educación, 19(39), 75-106. https://doi.org/10.21703/rexe.20201939bachler5 Bastías-Bastías, L. S., & Iturra-Herrera, C. (2022). La formación inicial docente en Chile: Una revisión bibliográfica sobre su implementación y logros. Revista Electrónica Educare, 26(1), 229-250. https://dx.doi.org/10.15359/ree.26-1.13 Bautista Cárdenas, N. P. (2021). Proceso de la investigación cualitativa: epistemología, metodología y aplicaciones (2ª ed.). Manual Moderno. Caillois, R. (2017). Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem. Editora Vozes Limitada. Campino, M., Carmona, D., Carvajal, J., & Reyno, A. (2017). Influencia de la expresión y comunicación corporal en estudiantes universitarios. Revista digital de educación física, 8(47). 38-51. Cárdenas, A., Moreno, L., & Sáenz, G., (2018). Los ejercicios de expresión corporal desde el lenguaje no verbal que brinda el teatro: una propuesta para mejorar la kinésica y proxémica de los docentes en formación inicial de la Universidad de La Salle en la interacción con los estudiantes [Tesis de Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés]. Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias de la Educación. https://hdl.handle.net/20.500.14625/734 Castillo-Retamal, F., Almonacid-Fierro, A., Castillo-Retamal, M., & Bássoli de Oliveira, A. A. (2020). Formación de profesores de Educación Física en Chile: una mirada histórica (Physical Education teacher training in Chile: a historical view). Retos, 38, 317–324. https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.73304 Castro Rubilar, J. I. (2017). La formación inicial docente en Chile: una parte de su historia y los desafíos de aprendizaje por competencias. Praxis educativa, 21(2), 12-21. http://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2017-210202 Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. (2021a). Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para Carreras de Pedagogía en Educación Física y Salud. Ministerio de Educación, Chile. https://estandaresdocentes.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/08/Educacion-Fisica.pdf Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. (2021b). Estándares de la profesión docente: marco para la buena enseñanza. Ministerio de Educación, Chile. https://hdl.handle.net/20.500.12365/17596 Damásio, A. (2016). En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Editorial Planeta. Danish, J. A., Enyedy, N., Saleh, A., & Humburg, M. (2020). Learning in embodied activity framework: A sociocultural framework for embodied cognition. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 15, 49-87. https://doi.org/10.1007/s11412-020-09317-3 Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (2015). Métodos de recolección y análisis de datos: Manual de investigación cualitativa. (Vol IV). Editorial GEDISA. Espinar Álava, E. M., & Vigueras Moreno, J. A. (2020). El aprendizaje experiencial y su impacto en la educación actual. Revista Cubana de Educación Superior, 39(3), e12. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000300012&lng=es&tlng=es Espinosa Vásquez, B. M. (2016). La formación docente inicial (FID) en educación parvularia: desatar nudos. Revista Enfoques Educacionales, 12(1), 69–80. https://enfoqueseducacionales.uchile.cl/index.php/REE/article/view/43446 Fuster-Guillen, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. Propósitos y representaciones, 7(1), 201-229. https://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267 Gastulo Morante, M. E., & Cervera Santiago, J. L. (2018). Conciencia corporal en el proceso de la formación profesional. Cuidado y salud : Kawsayninchis, 3(1), 296–302. https://doi.org/10.31381/cuidado_y_salud.v3i1.1426 González Sanzana, Á., & Garay Aguilar, M. (2020). Formación inicial docente: Avances, nudos críticos y desafíos. Sophia Austral, (25), 5–7. https://doi.org/10.4067/s0719-56052020000100005 Han, B. C. (2018). Buen entretenimiento. Herder. Herrera Masó, J. R., Calero Ricardo, J. L., González Rangel, M. Á., Collazo Ramos, M.I., & Travieso González, Y. (2022). El método de consulta a expertos en tres niveles de validación. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 21(1), e4711. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8359765 Hernando, A., Aguaded, I., & Pérez, A. (2011). Técnicas de comunicación creativa en el aula: escucha activa, el arte de la pregunta, la gestión de los silencios. Educación y Futuro, 24, 153-177. Huizinga, J. (2014). De lo lúdico y lo serio. Casimiro. Iglesias-Díaz, P., & Romero-Pérez, C. (2021). Aulas afectivas e inclusivas y bienestar adolescente: Una revisión sistemática. Educación XX1, 24(2), 305-350. https://doi.org/10.5944/educxx1.28705 Jaramillo, D., & Murcia, N. (2014). Hacia una pedagogía del encuentro: apuesta por la relación cuerpo alteridad en educación. Revista de Investigaciones UCM, 14 (24), 142-149. https://revistas.ucm.edu.co/index.php/revista/article/view/28/ Korthagen, F. (2016). Inconvenient truths about teacher learning: towards professional development 3.0. Teachers and Teaching, 23(4), 387-405. https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1211523 Le Bretón, D. (2005). Cuerpo sensible. Metales pesados. Ley N°20.370. (2009). Ley General de Educación. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, Chile. Llorens Gómez, J. B., & Díaz Olaya, A. M. (2019). Aspectos corporales y sociales a tener en cuenta en una educación inclusiva. Movimento (ESEFID/UFRGS), 24(4), 1219. https://doi.org/10.22456/1982-8918.82614 López, A. (2020). Cuerpo, Movimiento y Cognición Humana. Kinesiología, 39(2), 116-125. https://fi-admin.bvsalud.org/document/view/rs6fv Manrique-Jaramillo, Y. V., & Díaz-Pereira, V. H. (2022). Habilidades sociales y autorregulación emocional en los estudiantes del instituto de educación superior pedagógico público nuestra señora del rosario. Revista Amazónica de Ciencias Sociales, 1(2), e207. https://doi.org/10.55873/racs.v1i2.207 Martínez Álvarez, L. (2013). El tratamiento de lo corporal en la formación inicial del profesorado. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 27(3), 161-175. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27430309011 Martínez-Álvarez, L., & González-Calvo, G. (2016). Docentes de carne y hueso: enseñar con cuerpo. Ágora ara la EF y el deporte, 18(3), 259-275. https://api.core.ac.uk/oai/oai:uvadoc.uva.es:10324/23819 Ministerio de Educación de Chile. (2019). Bases Curriculares 3º y 4º medio. Unidad de Currículum y Evaluación Montes, M., & Torres, J. (2015). Las competencias socio-afectivas docentes y la formación para la práctica educativa del desarrollo personal y para la convivencia, en el marco de la educación inclusiva. Revista Nacional e internacional de educación inclusiva, 8(3), 271-284. Moreno, D. A., Trigueros, C. C., & Rivera, G. E. (2013). Autoevaluación y emociones en la formación inicial de profesores de educación física. Estudios pedagógicos (Valdivia), 39(1), 165–177. https://doi.org/10.4067/s0718-07052013000100010 Obregón, C., Martínez, C., Cresp, M., Arellano, R., & Vargas, R. (2015). Formación inicial docente, teorías y paradigmas en educación física. Revista Ciencias De La Actividad Física UCM, 16(2), 37-46. https://revistacaf.ucm.cl/article/view/83 Ortega-Sánchez, D. (2023). ¿Cómo investigar en Didáctica de las Ciencias Sociales? Fundamentos metodológicos, técnicas e instrumentos de investigación. Octaedro. Pallarès Piquer, M., Traver Martí, J., & Planella, J. (2016). Pedagogía del cuerpo y acompañamiento, una combinación al servicio de los retos de la educación. Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria, 28(2), 139–162. https://doi.org/10.14201/teoredu282139162 Paricio, J., Fernández, A., & Fernández, I. (2019). Cartografía de la buena docencia universitaria: Un marco para el desarrollo del profesorado basado en la investigación (Vol. 52). Narcea Ediciones. Pastore, S., & Pentassuglia, M. (2015). Teaching as dance: A case-study for teacher practice analysis. International Journal of Educational Research, 70, 16–30. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2014.12.001 Piña Osorio, J. M. (2018). El paradigma interpretativo y la metodología cualitativa. En M. I. Arbesú y J. L. Menéndez Varela (Ed.), Métodos cualitativos de investigación en educación superior (1ed., pp.15-36). Newton Edición y Tecnología Educativa. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecasuc/131919?page=36 Pontificia Universidad Católica de Chile. (2013). PUC1201: Innovación en la formación de profesores: integración de competencias disciplinarias, pedagógicas y profesionales para la efectividad en las aulas. https://mecesup.uc.cl/convenios-de-desempeno/formacion-inicial-de-profesores-puc-1201.html Prados Megías, M. E. (2019). Pensar el cuerpo. De la expresión corporal a la conciencia expresivocorporal, un camino creativo narrativo en la formación inicial del profesorado. Retos, (37), 643–651. https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.74256 Ramon, R. (2019). Prácticas artísticas de visualización entre cuerpo y objeto en entornos de mediación pedagógica. Arte, Individuo y Sociedad, 31(3), 509–526. https://doi.org/10.5209/aris.60881 Restrepo, P. (2014). Investigar las experiencias en lo escolar: voces y cuerpos que desde la diversidad la educación contemporánea. Ponencia en Primer Congreso Internacional de Educación inclusiva, pensar en la diversidad. Universidad de Manizales, Colombia. Reimers, F., & Chung, C.K. (2016). Enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI: metas, políticas educativas y currículo en seis países. Fondo de Cultura Económica. Rodríguez Aceituno, P. F., & Hernández Pina, F. (2018). Didáctica de la Motricidad en la formación de profesores de educación infantil. Retos, 34, 25–32. https://doi.org/10.47197/retos.v0i34.58416 Rodríguez, M., Arias, M., & Uria, A.M. (2015). El cuerpo del docente en las prácticas pedagógicas del nivel inicial. Revisión de la categoría de análisis disponibilidad corporal. IV Jornadas Nacionales II Jornadas Latinoamericanas de investigadores/as en formación en Educación, pp. 1-12, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) Facultad de Filosofía y Letras. Sánchez, L. (2019). La formación inicial docente en una universidad chilena: Estudiando el ámbito emocional. Praxis & Saber, 10(24), 217–242. https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n25.2019.8931 Spears, C. (2019). The importance, and the challenges, to ensuring an inclusive school climate. Educational Psychologist, 54(4), 322–330. https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1655646 Tenti, E. (2010). Los que ponen el cuerpo. El profesor de secundaria en la Argentina actual. Educar em Revista Curitiba, (especial 1), 37-76. Toro-Arévalo, S. (2010). Corporeidad y lenguaje: la acción como texto y expresión. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, (37). https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/11060 Vaquero Barba, Á., & Macazaga López, A. M. (2018). Formación del profesorado, prácticas corporales y experiencia emocional. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 22(1), 235–255. https://doi.org/10.30827/profesorado.v22i1.9927 Vives Varela, T., & Hamui Sutton, L. (2021). La codificación y categorización en la teoría fundamentada, un método para el análisis de los datos cualitativos. Investigación en Educación Médica, 10(40), 97–104. https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2021.40.21367 World Medical Association. (1997). Declaration of Helsinki. Jama, 277(11), 925. https://doi.org/10.1001/jama.1997.03540350075038 Dirección para correspondencia

Francisco David Oviedo-Silva

Doctor por la Universidad de Vigo Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9935-3396 Correo electrónico: foviedo@uc.cl Fecha de recepción: 19-02-2024 Fecha de aceptación: 19-08-2024

|